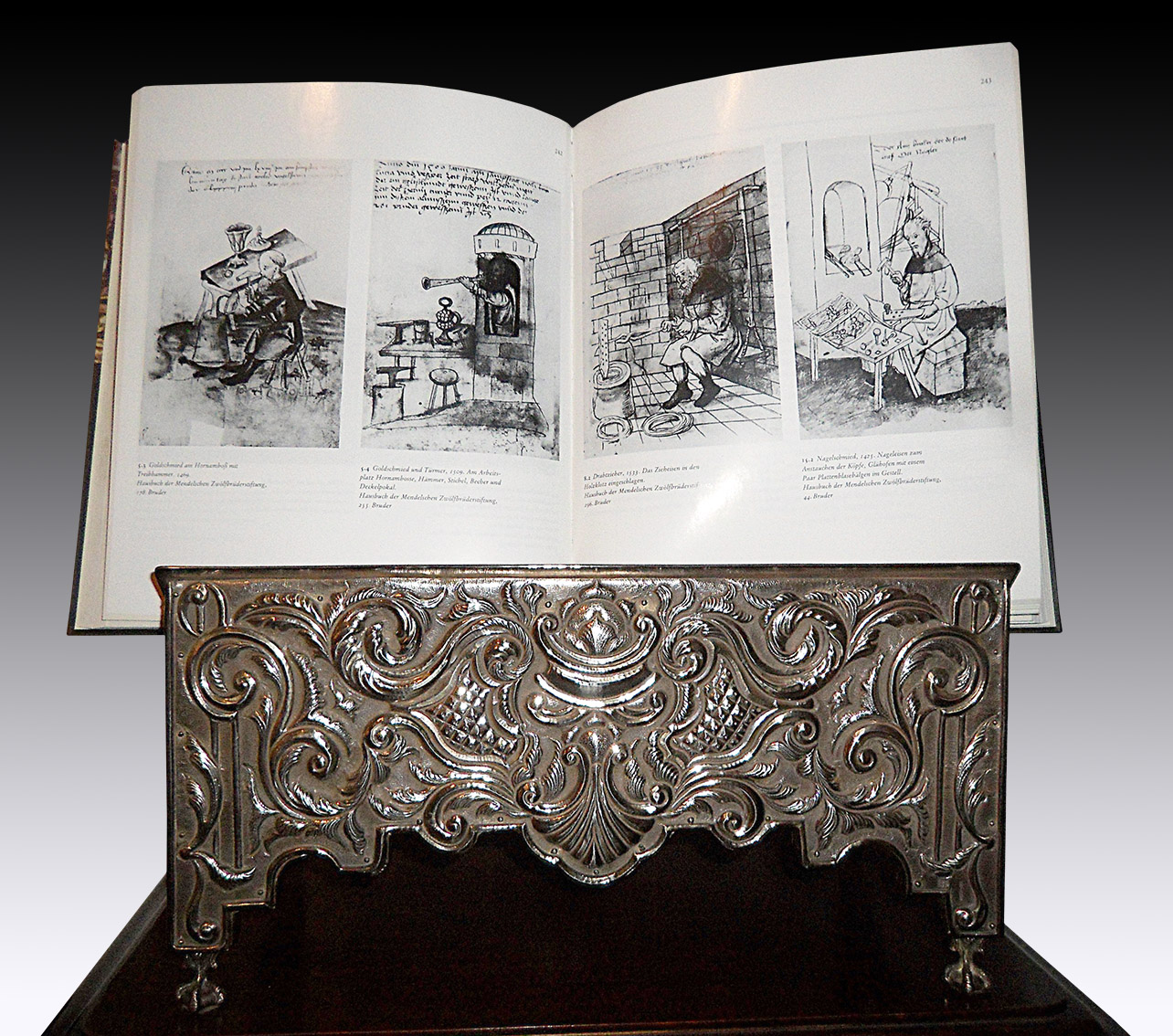

Los orfebres parisinos se atribuyen el mérito de haber conseguido los primeros privilegios gracias a Carlos el Calvo, sin más prueba que la tradición oral, pero realmente fue en el siglo XII cuando nacen las primeras asociaciones de oficios, semejantes a los que se desarrollaron en la antigua Roma. Con anterioridad a esta época y durante toda la edad media, la práctica del oficio se había realizado casi totalmente en los talleres monásticos, cuya reglamentación y costumbres podemos apreciar en «Schedula diversarum artium», la famosa obra del monje Teófilo.

Fue preciso llegar al siglo XII para que se formase y extendiese el espíritu de asociación que tendía a agrupar a los profesionales de los diversos oficios deviniendo en las corporaciones o «comunidades de los oficios».

Con la creación de estas corporaciones queda establecido un nuevo orden social, hasta ese momento liderado por los dos estamentos sociales preponderantes en toda la edad media: el clero y la nobleza. El surgimiento y conformación de una tercera «clase», la de los artesanos, que fue creciendo en importancia y ponderación social, así como en poderío económico, contribuirá con el paso del tiempo y junto a otros grupos surgentes como el de los comerciantes, al nacimiento de la burguesía como actor social que desplazará con el correr de los siglos al clero y la nobleza.

En la profesión que nos ocupa, la orfebrería civil comenzará a tener mayor relevancia al proveer de más y más obras al creciente número de habitantes ricos –en su mayoría comerciantes y mercaderes- de las nacientes ciudades [burgos], en detrimento de la orfebrería religiosa confinada al ámbito exclusivo de la liturgia. El traslado y afincamiento de los orfebres en las ciudades abandonando los claustros conventuales, determinará un cambio en la mentalidad de sus miembros que influirá poderosamente en la cultura de la época.

Desde estos comienzos, la orfebrería ocupará en el movimiento corporativo un lugar muy importante, formando parte además, de los llamados «oficios de peligro», en los cuales el fraude podía entrañar consecuencias graves para el público. La reglamentación de las tasas de aleaciones fue objeto de ordenanzas cada vez más rigurosas. En Francia en el año 1268, por orden del rey Luis IX, posteriormente canonizado y conocido como San Luis, el preboste de los mercaderes de París, Étienne Boileau, registra en el «Libro de los oficios» en doce artículos, las costumbres que regían en la comunidad de los orfebres. Los oficios estaban divididos en seis grupos y la orfebrería formaba parte del sexto, con los rosarieros, los cristaleros, los batidores de oro en hilo y en hoja y los tallistas imagineros.

Reglamento de Artes y Oficios de París, de Éttiene Boileau, en una edición parisina del siglo XIX. Ejemplar Bibliotheque Royale de París.

Los artículos II y III del estatuto de la orfebrería fijaban el tipo de los metales empleados. Estaba prescrito «no utilizar más que el oro de acuerdo con el toque a la piedra de París, el cual toque sobrepasa en valor al de cualquier parte», y «la plata, que sea buena como los esterlinos», es decir, como los sterlings de la moneda inglesa en curso en Francia por esos días.

Los artículos IV y V reglamentaban las condiciones del aprendizaje. Los maestros orfebres no podían tomar más que un solo aprendiz extraño a su familia o a la de su mujer; en cambio, el número de los de la categoría familiar, era ilimitado, lo que motivó que el oficio se transformara en hereditario. El aprendizaje duraba diez años. El trabajo nocturno estaba prohibido, salvo para cumplir con los encargos del rey, de la familia real y del obispo. El cierre de las tiendas era obligatorio los domingos y demás días festivos; una sola tienda podía quedar abierta, turnándose con las demás, y sus ganancias tenían que incrementar el «dinero de Dios» de los cofrades, para regalar con una comida a los indigentes los días de las Pascuas entre otros variados destinos. Así también estaba reglamentado en estos estatutos, el nombramiento de los guardas del oficio y de los prohombres, así como las infracciones a los estatutos y las penas que por ellas se imponían minuciosamente reglamentadas.

Las disposiciones esenciales de la corporación dividían la profesión en tres clases: la de los maestros, la de los oficiales u operarios propiamente dichos y la de los aprendices. Y sólo los maestros podían establecer una tienda, vender y trabajar con la ayuda de los oficiales. Para ascender a maestro, después de diez años de trabajo al menos, debían realizar una obra de primer orden, pagar un determinado derecho y poseer una pequeña ayuda, «tener algo», según el dicho popular. Los hijos y los hijos políticos de los maestros estaban dispensados de los «derechos de maestría».

El aprendiz debía ser iniciado en los secretos y en la práctica del oficio, sin quedar confinado a los trabajos subalternos, el maestro lo incorporaba a su hogar y le daba «el pan y el trabajo». Los talleres tenían un carácter eminentemente familiar y así quedó configurado por siglos. Cada taller aprovisionaba su tienda exclusiva, con la que formaba unidad. Las de los orfebres tenían que ser visibles desde la calle, a la que debían estar abiertos, y «en donde estarán sus fraguas y no en la trastienda u otros lugares»; esta obligación era para someter la manipulación de los metales preciosos al control continuo del público en el plan de advertir posibles fraudes.

Una severa vigilancia era ejercida a ese objeto por los guardas del oficio o prohombres responsables de la administración de la corporación, a quienes competía el hacer cumplir y respetar los reglamentos. Procedían usualmente a visitas nocturnas a las tiendas para comprobar la corrección en el trabajo, sorprender y verificar las piezas sospechosas. A las salidas de aquellas visitas, en el caso de fraudes evidentes, se aplicaban a los culpables severas penas de confiscación, multas y suspensiones.

Toda publicidad era tenida por sospechosa, capaz de inducir al cliente a error y prohibida. Tenía que limitarse a lo sumo, a una simple interpelación con el paseante que se parase delante de la vitrina en la que se exponían las joyas y objetos.

Cada comunidad de oficios formaba su «cofradía», y la de los orfebres, tuvo por santo patrono a San Eloy, la imagen del cual figura en el sello de sus patrocinados con los atributos de su doble actividad: un martillo en su mano derecha y un báculo episcopal en su mano izquierda. Bajo su égida, y gracias al «dinero de Dios» dado por los cofrades, se construyó una capilla, un hospital que hacía la función de asilo para los ancianos necesitados y una casa comunal donde se reunían para tratar los asuntos de la profesión y para realizar el banquete anual en el que los cofrades asistían formados en cortejo el día de la fiesta del santo patrono, precedidos de la bandera de la cofradía, después de haber concurrido a misa en su capilla. Este banquete tenía un alto valor simbólico, era el punto culminante de la vida colectiva. La buena educación de los orfebres les dispensaba de las prescripciones concernientes sobre el modo de comportarse en la mesa, ya que los estatutos de gran cantidad de corporaciones prohibían a los cofrades «entrar con las armas a la sala de banquetes, emborracharse, injuriarse, pelearse a puñetazos o echarse migas de pan».

Una organización, que ahora llamaríamos de socorros mutuos, alimentada por los ingresos monetarios antedichos, aseguraba a sus miembros la asistencia de la cofradía en caso de enfermedad y vejez indigente, sus viudas y sus huérfanos eran igualmente sostenidos y protegidos; ya hemos mencionado cómo las ganancias dominicales iban destinadas a sufragar una comida los días de Pascuas para los indigentes y los pobres del hospital.

Los guardas de la comunidad y sus esposas servían el convite con sus propias manos. Los oficiales en cambio, no se beneficiaban con las mismas ventajas que los maestros; si bien podían alcanzar la seguridad y propiedad en el oficio, a menudo les resultaba difícil llegar a ser llamados maestros. Si habían tenido diferencias con su patrón, no les era muy fácil encontrar trabajo. Del mismo modo que los que no estaban inscriptos en la Corporación de la ciudad, y que eran llamados los «marrons» [del francés] no podían ser empleados o sonsacados de un taller a otro.

Por estas razones, también los operarios construían entre ellos asociaciones más o menos secretas de ayuda mutua y camaradería indentificadas con nombres pintorescos; en Francia podemos mencionar a los Sans Gene, Bons enfants, Bons Drilles, Compagnons du Devoir o Dévorants, que, sin distinción de ciudad o de provincia, facilitaban la circulación por toda la nación en busca de casa y taller a los oficiales caídos en desgracia.

Las costumbres patriarcales, las fiestas tradicionales que inculcaban desde el aprendizaje a los niños y la conservación por parte de los oficiales y de los maestros del espíritu gremial, no deben darnos una idea falsa de las organizaciones corporativas. Existe la tendencia de representarse a aquellas corporaciones como en una atmósfera de pureza e integridad, pero aquellas instituciones eran humanas, y los hombres que ellas agrupaban no eran en su mayoría santos; la rutina paralizaba muchas veces las mejores iniciativas y los abusos y conflictos laborales no eran raros. Para ellas el interés mercantil debía sustentarse en los principios morales y religiosos, y su finalidad era proteger y dignificar la profesión y procurar la seguridad de sus miembros. Imperfectas como toda actividad humana, respaldaron sin embargo durante muchos siglos el valor y la conciencia profesional de los hombres del oficio, hasta bien entrado el siglo XIX.

El gremio de los orfebres comenzó a destacarse entre las demás corporaciones de artesanos por ser los proveedores directos de obras preciosas para los nobles, los ricos y el clero; de esa manera la profesión se fue aristocratizando, y podemos dar como ejemplo documentado el caso de los orfebres parisinos, en el momento en que Felipe de Valois erige su oficio en institución del Estado, les autoriza a sus miembros a portar armas y les da la solemne divisa: «In sacra inque coronas» [en las cosas sagradas y en las de las coronas].

De modo que ocuparon un rango privilegiado entre los gremios y con justicia eran considerados más como artistas que como artesanos. De hecho, cuando los reyes daban recepciones solemnes, los orfebres ocupaban los primeros puestos. Vestidos con largos trajes carmesí, eran portadores del palio durante una parte del trayecto, y el permiso de usar espada sin ser miembro de la nobleza era un raro privilegio que gozaban los orfebres de distintas latitudes, como el documentado caso de Benvenuto Cellini en Florencia, Italia.

Punzones de orfebrería

La reglamentación sobre el uso de punzones si bien fue extendida en toda Europa, tuvo como origen el reino de Francia que, en temas de orfebrería, si bien no predominó con su producción a lo largo de toda la era moderna, tuvo siempre una importancia decisiva en su influencia cultural continental, ya sea desde el punto de vista del trabajo de sus orfebres, como desde la visión de la realeza, que consideró «asunto de estado» la regulación, protección y producción de dicho oficio.

De hecho, desde las primeras reglamentaciones dictadas por San Luis, hasta bien entrado el siglo XIX, en París se dictaron los lineamientos generales sobre usos y costumbres en el oficio, a los que no escaparon por supuesto las leyes y disposiciones sobre la identificación de las obras a través de los distintos tipos de punzones. En este resumen nos basamos en tales ordenanzas.

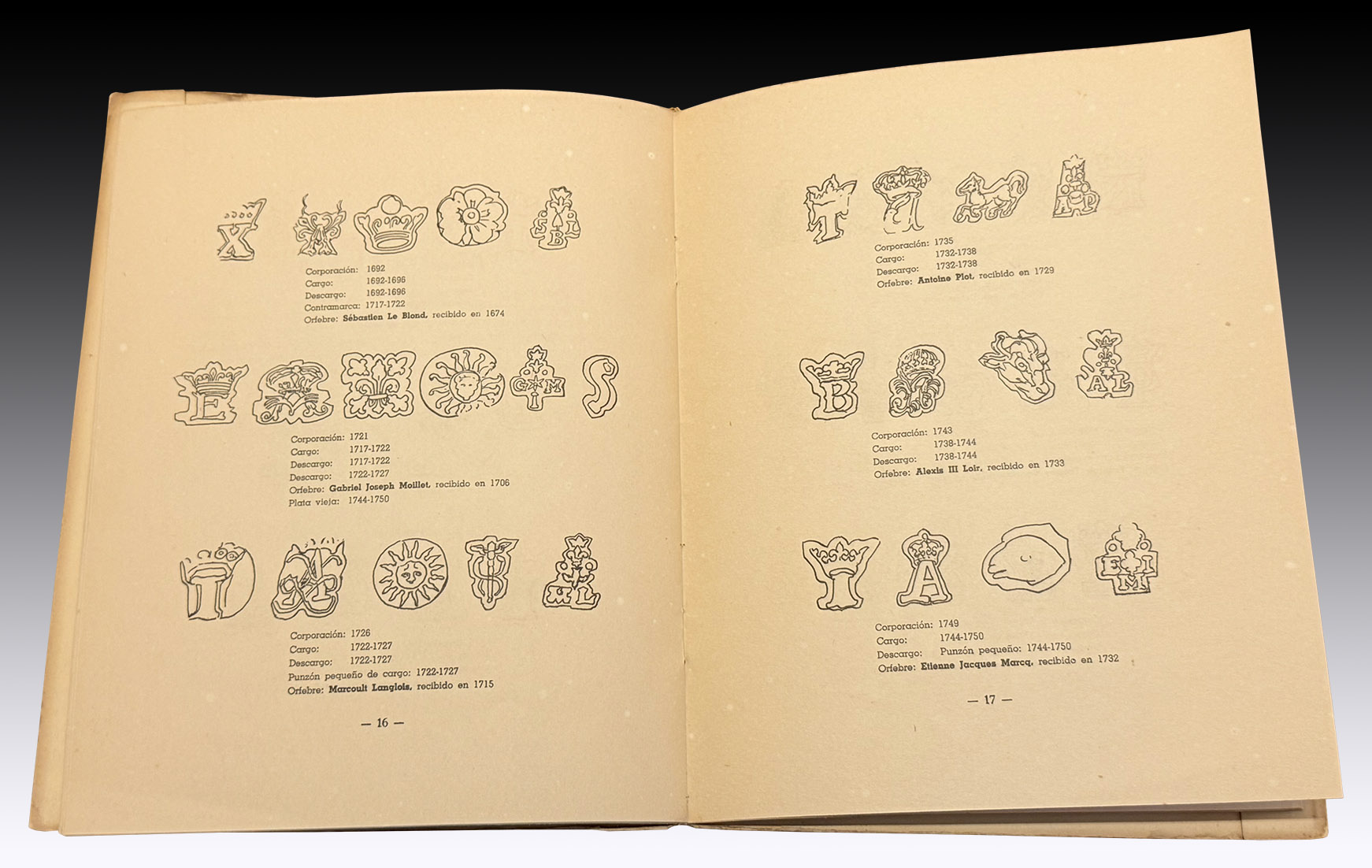

Punzón del orfebre

El uso del punzón, por medio del cual el maestro orfebre firmaba las obras salidas de su taller, parece ser muy antiguo e incluso anterior al siglo XII. Cada orfebre poseía el suyo propio, del que había depositado la impronta en la Casa regional de la Moneda y en la sede de la Comunidad. Este punzón ostentaba el emblema que él había elegido: una torre, un gallo, un sol, etc. y las iniciales de su nombre y apellido.

Punzón de la comunidad

La primera noticia que se tiene de este tipo de identificación data de los tiempos de Felipe el Atrevido, a finales del siglo XIII en Francia, que había ordenado marcar sus trabajos de plata a los orfebres con el signo de la ciudad donde estaban establecidos. Felipe el Hermoso había procedido de igual modo respecto de las obras realizadas en oro. También una ordenanza de Luis XII sancionaba la fijación o aplicación del punzón del gremio por los guardas del oficio.

Se distinguían en los punzones de comunidad dos categorías: punzón de ciudad y punzón de gremio. El primero era particular de cada ciudad en la que hubiera una comunidad de orfebres, y, para dar una idea, en Francia había en el siglo XVIII más de doscientas; comportaba un emblema propio de cada comunidad, a menudo completado con las armas de la ciudad; en París, además, se agregaba una letra rematada por una flor de lis o una corona que cambiaba cada año indicando el momento preciso de fabricación de la obra, y cuando se agotaba el abecedario, se volvía a empezar.

Punzón de marca

Estos punzones habían sido creados por Luis XIV en 1672, a fin de atestiguar el pago de los derechos de marca que había instituido para los objetos de oro y plata. Había igualmente determinado el lugar donde los punzones debían ser a aplicados a las piezas.

Estaban también los punzones de carga y de descarga que se colocaba, el primero de ellos a la pieza aún no terminada -antes del punzón del maestro y antes del de la comunidad-, y, al concluir la pieza, el orfebre estaba obligado a dar una relación de esta y hacerla marcar con el punzón de descarga, abonando el impuesto respectivo.

También había un punzón con una letra indicadora para cada uno de los treinta y un departamentos que la Casa de Moneda tenía en toda Francia, entes oficiales dedicados entre otras funciones a registrar las obras de orfebrería producidas en su jurisdicción y a cobrar los correspondientes impuestos.

Punzón de exportación

Finalmente existían también los punzones para las obras destinadas a la exportación. Sería demasiado largo y tedioso a los fines de este sucinto estudio detallar la gran cantidad de punzones que existieron en las distintas épocas solamente en Francia, por no hablar del resto de Europa, pero lo que sí diremos es que gracias a ese detallado sistema de sellos y a sus correspondientes guías de reconocimiento, es muy sencillo datar e identificar una pieza de orfebrería europea, lo que contrasta de manera absoluta con la falta de punzones de identificación en las obras de orfebrería en Sudamérica, que por la falta de controles estatales y la poca disposición a pagar impuestos por parte de los plateros y de sus respectivos clientes, evitaban llevar las obras a declarar a los respectivos cabildos [sede gubernamental] para su registro, punzonado oficial, y respectivo pago del canon; con lo cual es prácticamente imposible determinar la autenticidad o procedencia de una determinada obra por falta de los respectivos punzones.

Punzón de ley del metal

Volviendo al tema de las reglamentaciones, cerraremos este breve capítulo con la reglamentación de la ley de punzones y de aleaciones actual que, internacionalmente con mínimas variaciones -también surgida en París, dictada por la «ley del 19 Brumario, año VI»-, simplificó las antiguas reglamentaciones y determina sólo dos categorías de punzones: el del Maestro y el del Estado.

Si bien este par de punzones es de orden interno para Francia, el capítulo que concierne a la ley de aleaciones es internacional. Las leyes del oro están fijadas en novecientas veinte milésimas para la primera ley [oro 22 k], ochocientos cuarenta milésimas para la segunda [oro 20 k] y setecientas cincuenta milésimas para la tercera [oro 18 k]. Las leyes para la plata están fijadas en novecientos cincuenta milésimas para la primera categoría [Plata 950/000] y ochocientos milésimas para la segunda [plata 800/000].

En cambio, en Inglaterra, la primera ley para la plata es de novecientos veinticinco milésimas [plata 925/000], aleación también conocida popularmente como «plata esterlina], denominación que viene desde los tiempos de San Luis, en referencia a las monedas de plata de esa aleación que circulaban también en París por entonces.

En Alemania, la plata de ochocientas milésimas por kilo [plata 800/000] es considerada de primera ley, así como también en Italia para la fabricación de platería de mesa.

Es decir que, con mínimas variaciones, las leyes de la plata se respetan internacionalmente por ser fórmulas probadas y aprobadas por el paso de los siglos y las culturas.

En Argentina se utiliza para la producción de platería rural la plata 800/000 por poseer mayor dureza por la aleación dada por el cobre, adecuada a los rudos usos del campo, mientras que, para la fabricación de platería de mesa, religiosa o de iluminación de alta calidad, es utilizada la plata 925/000. Curiosamente gran parte de la joyería actual en nuestro país se realiza en plata 900/000 y no en plata esterlina, una mínima diferencia de aleación, de la que nunca entendí el por qué de esa elección específica; pero en definitiva, el uso de determinada aleación en desmedro de otra, debería estar determinada siempre y únicamente por las características de uso y funcionalidad de determinada obra y no en función de un ahorro del noble metal.

Finalmente, en nuestro país, ya sea en la orfebrería de autor o cuando había producción industrial de platería, los punzones utilizados son dos: el apellido del orfebre o nombre de la fábrica y la proporción de la liga del metal, esto es, la ley de la plata. En el caso de los joyeros, suelen ser iniciales o marcas determinadas las que identifican su autoría, pero por supuesto, no hay ningún ente oficial que regule esta actividad de sellado de obras, quedando a la exclusiva responsabilidad del orfebre o el joyero, responder por la calidad del metal y su autoría.

* Especial para Hilario, este artículo fue extractado por el autor de su libro inédito «Historia Universal de la Orfebrería».