[Segunda y última entrega]

Pormenores discutibles

Del portón original, sólo faltaban dos o tres clavos de cabeza de cobre, pero se le añadieron dos mascarones y cuatro bisagras tomadas de la casa de Martín Jerez de Aristeguieta [ubicada entre las esquinas de las Gradillas a San Jacinto]. De cuatro ventanas [tres a la izquierda y una a la derecha], habían desaparecido las rejas de tres de ellas al ser convertidos los vanos en puertas, y una de las rejas estaba en manos de un particular: se reprodujeron las faltantes.

La Casa Natal del Libertador. Circa 1939. Foto postal coloreada de «La Margarita», comercio de J.M. Chirinos, Caracas. Repr. Mariano U de Aldaca. Carlos F. Duarte, La historia de la Casa Natal de Simón Bolívar, 2003.

Un rosetón dorado para sostener la araña de la sala menor o despacho, se mudó a la sala grande o de recepciones, delante de la cama protocolar; del rosetón original se reprodujeron cuatro más. En el ala derecha de la casa había cinco cuartos, de los cuales sólo se reconstruyeron dos hacia dentro, pues los situados hacia el frente habían sido eliminados en torno a 1890 para un almacén; Lecuna optó por no reponer las divisiones y dejar una galería para cuadros de Tito Salas. En esa galería se descubrieron restos del zócalo original a base de mazorcas de maíz y frutos del cacao. Al perderse el motivo original de los zócalos o «cintas» en manos del artista decorador, Eduardo Borges Salas [11], se acudió al conservado en una sala del convento de San Francisco [entonces sede universitaria] y las cenefas de la casa que fuera de don Martín Jerez de Aristeguieta [al este de la casa del Vínculo].

El terremoto de 1812 había afectado los aleros de la casa y agrietado algunas de sus paredes, todas de tapia como era normal en la época. La casa contaba con un piso de alto en forma de L, hacia el frente [Este] y al costado Sur. Esto lo revela una carta que Lecuna reproduce de parte de Diego Madriz Plaza, nieto de Juan de la Madriz y Gedler, dirigida a un sobrino, Luis Madriz, [Valencia, 30 de diciembre de 1912], interesado en conocer cómo era la casa en su origen [12]. Sin embargo, Lecuna no consigue huellas en los muros restantes e infiere, equivocadamente, que ese piso de alto desapareció mucho antes, y que la idea era de tradición familiar.

Mal podía estar al tanto de lo que hoy se sabe con certeza. En 1883, Alberto Urdaneta y Manuel Briceño, en nombre de la Prensa Asociada de Colombia, visitaron la capital de Venezuela con motivo de las festividades del Centenario. Tuvieron la ocasión de conversar con Hilaria Matea Bolívar, esclava que fue de la familia del Libertador, para entonces de 110 años y con excelente memoria: «¿Cómo era la casa? -Era alta y se cayó con el terremoto. ¿Quienes vivían en la casa? -En la parte alta vivía mi amo Juan Vicente, y en la baja mi ama Concepción. ¿En dónde nació Bolívar? -En la alcoba de la sala.» [13]

La pérdida del piso superior por el terremoto de 1812 queda en evidencia según la documentada investigación de Carlos F. Duarte, cuando ya la casa era de Juan Bautista de la Madriz y Gedler. La casa en ruinas se mantuvo deshabitada hasta que en 1817 el dueño pudo retirar los escombros y eliminar la escalera que daba acceso al piso de alto. [14]

Las cortinas de damasco fue una donación de la iglesia de la Divina Pastora; el oratorio fue obsequiado por la iglesia de San Francisco y arreglado por Tito Salas. Las casas de la ciudad no tenían oratorios, sólo las casas de campo como la Quinta de Anauco. El mobiliario se adquirió en parte a familias que conservaban piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX; tanto la Iglesia y hasta la Universidad Central de Venezuela donaron muebles. Apenas se pueden señalar sendos escaparates que pertenecieran a María Antonia y a Juana Neponucena Bolívar Palacios, igual uno que otro cuadrito religioso, cedidos por sus descendientes. Y una silla de manos que fuera de la madre de Simón Bolívar, doña María de la Concepción Palacios y Blanco y que Juan de la Madrid consiguiera, como olvidada, al adquirir la casa en 1806. En el primer patio se colocó la pila bautismal, labrada en granito de El Ávila, obsequio de la Catedral de Caracas; en ella había sido bautizado Simón Bolívar.

La cama de dos plazas con baldaquino y cuatro pilares torneados fue adquirida a Cosme Quintero, sin embargo, se separó de la sala principal donde debía ir, detrás de una reja de madera torneada. Este tema también lo expone la carta del nieto de Juan de la Madriz citada por Lecuna, pero el proyectista no logra entender la referencia a una ventana al sur de la sala; de allí que asuma como «dormitorio» lo que era sólo una antesala, con acceso a la sala grande. Eso lo aclara Duarte, especialista en artes decorativas de la colonia: La original era de parada pues ahí nacían las criaturas y morían las personas enfermas, y se colocaba en la sala para facilitar las visitas. Tito Salas toma de modelo la cama con baldaquino para la representación de la muerte de María Teresa Rodríguez del Toro.

La pintura histórica se encargó al pintor Tito Salas quien realizaría diversos lienzos de gran formato, algunos para adosar a las paredes de las dos habitaciones hacia la calle, y otros para mostrarse en una galería. Uno de estos lienzos lo había realizado en París, La emigración a Oriente [1814], por sugerencias del escritor Rufino Blanco Fombona en 1913. Este gasto fue aparte de la reconstrucción de la casa -que duró dos años, 1916-1918- y alcanzó la suma de 238.000 Bs. En total, lo invertido en la restauración y el mobiliario fue de 325.322,44 Bs.

Sólo el cuadro del Matrimonio de Bolívar [1802] fue obsequio del comercio de Caracas. La escena se desenvuelve en una iglesia, por supuesto, pero por uno de los altares del fondo, el pintor parece haberse inspirado en San Francisco de Caracas, cuando lo cierto es que la boda se realizó en una capilla particular, la del palacio del Duque de Frías en Madrid, donde funcionaba, provisionalmente, la parroquia de San José a la que pertenecía la novia María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. [15]

Por la indisciplina del pintor, muy dado a la juerga, el Dr. Lecuna tuvo a veces que dejarlo encerrado con candado en la casa para que cumpliera con el contrato [16]. Se inauguró como museo el 5 de julio 1921 con un discurso del padre Carlos Borges [17]. La Casa Natal resguardará, en principio, el Archivo del Libertador: 206 volúmenes empastados, forrados en cuero.

Crítica y valoración

La primera valoración crítica de este monumento la debemos, curiosamente, al agregado militar de la Legación Americana en Caracas, el capitán C.A. Willoughby, quien hace una descripción entusiasta de lo realizado tanto en lo arquitectónico como en lo pictórico, gracias al apoyo del gobierno del general Gómez; sin embargo, no deja de encontrar un reparo fundamental: el mármol incluido. «La actual fachada se ha hecho en mármol, error como el de la amante madre que viste a su hijo favorito con cierto recargo de lujo […] Las columnas [sic, por pilastras] de mármol son tal vez el único error del detalle, no son ciertamente coloniales.» [18]

Ya en nuestros días, la crítica mejor documentada la ha realizado Carlos F. Duarte: «Debe señalarse, en honor de la verdad, que muchas de las alteraciones a los elementos originales de la casa se debieron en gran parte al capricho y exaltación patriótica del doctor Vicente Lecuna, quien pasó por alto la asesoría del director de museos Christian Federico Witzke y del historiador Manuel Landaeta Rosales.» [19]

Entre los malos ejemplos que dejó esa cuestionable restauración, el mismo autor señala la sustitución de los goznes originales para colocar bisagras modernas; el dejar los dinteles de puertas y ventanas al descubierto, con lo cual hasta el día presente se sigue dando una falsa idea «colonial» cuando todo se frisaba; en la cocina había evidencias de la campana y del fogón, sin embargo, no se reprodujo, sino que se dejó esgrafiado en el muro. El techo de la cocina era de caña amarga y se cambió por uno de madera de cedro como del resto de la casa. [20]

En cuanto a la fachada «almohadillada», según el diseño de Antonio Malaussena Levrero, Vicente Lecuna afirma que en tiempos coloniales hubo casas así, si bien no en mármol. Según mi propia investigación, Lecuna debió haber confundido la práctica ocasional de simular fachadas con piedra de sillería [almohadilladas] mediante dibujos esgrafiados, tal como lo reveló en su tiempo el dibujante Francisco Davegno: «En lugar de las modernas copias uniformes de pinturas al óleo, las casas de Caracas ostentaban antiguamente en la parte exterior de sus paredes dibujos esgrafiados, de los cuales pueden verse aún fragmentos al través de la pintura moderna ó bajo el moderno encalado, en los puntos en que este se ha caído.

Eran figuras geométricas con más ó menos habilidad, predominando entre ellas las que imitaban piedras de sillería [almohadillado]. Muchos de estos dibujos podrían recogerse observando las paredes de las casas principales de Caracas. Nos limitamos por hoy á presentar algunos ejemplos, junto con el bosquejo de una pared que ha sido raspada recientemente para pintarla según el gusto del día.» [21]

En efecto, comento de mi parte: «En la antigua casa de Llaguno se descubrieron, bajo capas de pinturas junto a una cenefa que corría bajo el alero, y en un grabado antiguo de la iglesia de San Francisco de Caracas, en torno a los nichos de la fachada, se observan decoraciones en estilo rococó. Estos dibujos, por lo regular, eran de corte geométrico y los más imitaban los almohadillados característicos del Renacimiento italiano.» [22]

¿Es posible una rectificación?

Al cabo de un siglo de la «reedificación» de la Casa Natal de Simón Bolívar y a pesar de las serias objeciones, se debe reconocer que para entonces no había acuerdos sobre la materia. Como quedó señalado en nota, apenas en 1931 se acuerda la Carta de Atenas, un primer intento de unificación de criterios internacionales para proteger el patrimonio histórico. Casi medio siglo tardaría en aprobarse la Carta de Venezia [Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, 1964].

Mal podía esperarse que se actuase como en Madrid, con la casa donde viviera el dramaturgo López de Vega desde 1610 hasta su muerte en 1635. Cuarenta años después ya no pertenecía a la familia y con los años fue modificada y ampliada de diversas maneras. Sin embargo, al cumplirse el tricentenario de su muerte, bajo el patronato de la Academia Española, fue recuperada en su prístina integridad, gracias a los asesores procurados por don Ramón Menéndez Pidal y, especialmente, al arquitecto que coordinó el trabajo restaurador por haber «desplegado en la dirección de las obras la más sagaz, la más fina habilidad técnica para guiarse en los laberintos del derribo sin estrago y la reconstrucción sin arbitrariedad» [23]. En nuestro caso, sin duda, el culto a Bolívar [¿o a Vicente Lecuna?] constituye el gran obstáculo para corregir los errores cometidos: ha faltado, más que idoneidad profesional, voluntad política.

Prueba de lo anterior es que ha habido idoneidad profesional en el país. Bástenos referir sólo algunos casos. En 1942, cuando se conmemora el centenario de la repatriación de los restos del Libertador desde Santa Marta (Colombia), toca al presidente Medina Angarita inaugurar una iniciativa privada, el Museo de Arte Colonial, organizado por la Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial, en la antigua casa de don Felipe Llaguno y Larrea, restaurada con el máximo respeto a la tradición arquitectónica. [24]. Allí recibirá sus visitantes hasta que, en 1953, la piqueta del progreso haga caer esa señorial casa de tiempos coloniales.

Al decir de Carlos F. Duarte: «Ambas instituciones [Sociedad venezolana de amigos del arte colonial y museo de Arte Colonial] fueron fundadas por el doctor Alfredo Machado Hernández y un grupo de coleccionistas preocupados por la conservación del patrimonio hispánico venezolano, y en gran parte como contrapartida a los desaguisados cometidos con el supuesto embellecimiento de la Casa Natal del Libertador.» [25]

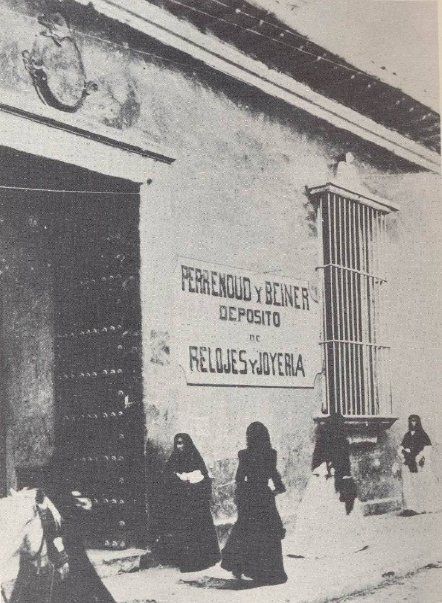

Casa de Llaguno [siglo XVIII], primera sede del Museo de Arte Colonial de Caracas. Fotografía de Graziano Gasparini.

Respecto a edificaciones bolivarianas, con motivo de la próxima celebración del sesquicentenario de la Independencia, la democracia iniciada por Rómulo Betancourt en 1959 decreta dos sedes de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y el Museo Bolivariano , respectivamente, en los costados sur y norte de la Casa Natal del Libertador, en los espacios que ya pertenecían a la nación desde 1949, al ser derruidas las construcciones originales. El decreto exige que las edificaciones que se levanten deben ir acordes con el estilo arquitectónico de la época. El arquitecto contratado fue Graziano Gasparini, reconocido estudioso y restaurador de la arquitectura colonial, además de fotógrafo.

Las portadas de las respectivas sedes fueron inspiradas en antiguas casas caraqueñas ya desaparecidas: La Sociedad Bolivariana de Venezuela [inaugurada el 19 de abril de 1960, con discurso del padre Pedro Pablo Barnola, S.J. «Por qué Bolívar»] repite con ligera variante la portada de la casa de don Felipe Llaguno, donde funcionara el primer Museo de Arte Colonial; la del Museo Bolivariano [inaugurado el 17 de diciembre de 1960] corresponde a la que fuera de Juan de Vegas y Bertolano, de 1783. Ambas portadas habían sido fotografiadas por el arquitecto antes de ser demolidas las edificaciones en 1953. [26]

En 1958, la Quinta de Anauco, propiedad de los descendientes de Domingo Eraso, es cedida al Estado con la condición de que sirva siempre como sede del Museo de Arte Colonial, conformado por las obras de la Asociación Venezolana de Amigos del Arte Colonial

Quinta Anauco, Museo de Arte Colonial, Caracas. Fotografía: Gentileza Wikipedia.

Esta quinta campestre fue de la familia Solórzano, realistas asilados en 1821 en Curazao. Confiscada por el gobierno patriota, se le concede en arrendamiento al general Pedro Zaraza, a cuenta de haberes militares en 1822, pero fallece en 1825. Se le concede entonces al general Francisco Rodríguez del Toro, en iguales condiciones. Como se recordará, Bolívar pernoctó en dos oportunidades en esta quinta, en su regreso a Caracas en 1827. Cuando el favorecido es el americano Samuel Daular Forsyth, el último marqués la adquiere por sugerencia de Bolívar en 1828. Al morir sin descendencia en 1851 la quinta queda deshabitada, pero en 1861 la adquiere Domingo Eraso, cuyos herederos la conservarán hasta 1958. [27]

Mientras que la Cuadra Bolívar, a su vez, en 1959 fue declarada Monumento Nacional y en 1963 restaurada bajo la responsabilidad del Centro Simón Bolívar y la asesoría de Mauro Páez Pumar, Carlos Manuel Möller, R.D. Silva Uzcátegui y Joaquín Martínez, por lo cual se respetaron las características de la arquitectura original. Inaugurada, finalmente en 1967, el terremoto del 29 de julio de ese año obligó a cerrarla para reparar los daños ocasionados, hasta que en 1971 se volvió a abrir. [28]

Corredor de la Cuadra Bolívar, luego de la restauración, 1976. Fotografía: Leo Matiz, Aquí estuvo el Libertador.

En conclusión, en la reedificación de la Casa Natal del Libertador no sólo prevaleció un criterio poco respetuoso de la arquitectura colonial, sino que no hubo espacio para la labor de los calificados asesores, por la asunción personalista del proyecto y el afán de complacer los términos del segundo decreto, en un clima de autoritarismo militar.

Notas:

11] De origen español, Eduardo Borges Salas es el autor del vitral que cubre parte del techo de la escalera de la actual Biblioteca Simón Rodríguez [1970], originalmente Ministerio de Instrucción [1938], donde antes existió el palacete del conde de San Xavier, Caracas, derruido a raíz de la muerte de Gómez al ser atacado como sede del Nuevo Diario, portavoz del régimen.

12] Vicente Lecuna y Julio Planchart, Historia de la Casa de Bolívar y anotaciones sobre su reedificación. Caracas, Tipografía del Comercio, 1924, pp. 22-23.

13] Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1886 [La entrevista lleva un retrato a plumilla realizado por Alberto Urdaneta]. Cfr. Alberto Urdaneta, «De Bogotá a Caracas: Una entrevista con la Negra Matea», en Enrique Bernardo Núñez, en Crónica de Caracas. Revista del Concejo Municipal del Distrito Federal. Vol. IX, No. 43, pp. 93-97; Guzmán Blanco y el Centenario del Libertador. Caracas, catálogo de la exposición, Galería de Arte Nacional, 1983, pp. 4-7; y Desafío de la Historia. Año I, No. 18. Caracas, 24 de julio de 2013.

14] En contra de lo sostenido por Vicente Lecuna, para quien el padre del Libertador lo habría eliminado antes de casarse por miedo a los temblores. Cfr. Carlos F. Duarte, La Casa Natal de Simón Bolívar…, p. 30.

15] A Rafael Pineda, el pintor Salas le reveló algunos nombres de familiares y amistades que le posaron para algunos de los personajes en varios de los cuadros. Por ejemplo, para el Matrimonio de Bolívar [1921] posaron como novios Herman de las Casas y Ellia Parra de Salas, cuñada del pintor [esposa de su hermano Mimito Salas], y hasta el entonces embajador de España, el marqués de Dos Fuentes [hombre con barba en la extrema derecha del cuadro]; o en la escena del Bautizo, donde el abuelo Feliciano Palacios y Sojo es Eduardo Carreño, el padre Juan Vicente Bolívar y Ponte es Vicente Lecuna Salboch; mujer de mantilla, Iraida Regina Blanco, y dos medios rostros corresponden a Raúl Carrasquel y Valverde y Juan Ernesto Senidez; se incluye el pintor mirando al espectador, de semiperfil y con sombrero chambergo; en La Confirmación aparecen Emilio Maury [hijo del antiguo director de la Academia de Bellas Artes] como el obispo Mariano Martí; el niño Marturet, como Simón Bolívar niño; Elia Parra de Salas, como doña María de la Concepción [madre de Simón]; Manuel Urbaneja Achelpohl, como el abuelo don Feliciano Palacios y Sojo; Carmen Ramírez [esposa del pintor, 1931] es la dama con mantilla, y a su lado Enriqueta de Núñez Rueda. En los paneles de la sala principal, Diego de Losada es Manuel Segundo Sánchez, e cosí via. Cfr. Rafael Pineda, La pintura de Tito Salas. Caracas, INCIBA, 1969, pp. 80-85.

16] Roldán Esteva-Grillet, «Tito Salas, en tres golpes», en Desnudos no, por favor y otros estudios sobre artes plásticas venezolanas. Caracas, Alfadil, 1989, pp. 77-138.

17] Vicente Lecuna Salboch, La casa Natal del Libertador. Caracas, reedición de la Fundación Vicente Lecuna, s.f. [incluye el discurso del padre Carlos Borges]. La primera edición, con el título Historia de la Casa de Bolívar y anotaciones sobre su reedificación, fue de 1924. El retraso en la inauguración se explica por el veto que pesaba del Nuncio Apostólico, Mons. F. Marchetti Selgaggiani, sobre el padre Borges por su afición a la poesía erótica y a las bebidas espirituosas; al irse, el arzobispo de Caracas, Mons. Felipe Rincón González, autorizó al padre Borges. Dos días antes lo leyó ante Lecuna y Tito Salas, pero lo dijo de memoria el día de la inauguración, según Elías Pérez Sosa, Gestas dialécticas de patria, de justicia, de libertad, de inspiración. Caracas, Imprenta Nacional, 1957, pp. 65-69.

18] «Historia de la Casa Natal del Libertador» [1925], en Martín Gornes Mac Pherson, Venezuela Gráfica. Caracas, Edit. Patria, 1929; ahora en Roldán Esteva-Grillet [Comp.], Fuentes documentales y críticas…, T.I, pp. 769-779, la cita en p. 773.

19] Carlos F. Duarte, Historia de la Casa Natal de Simón Bolívar…, p. 43.

20] Carlos F. Duarte, Historia de la Casa Natal de Simón Bolívar…, p. 42. El mismo autor reconoce que se han corregido algunos errores; en 1988, por recomendación de Alfredo Boulton y suya, se retiraron unos faroles de hierro forjado pero los marcos de ventanas y puertas «en un estilo fantasioso y no acorde con el período colonial» se mantuvieron; y en 2001 se cubrieron los dinteles de puertas y ventanas, también se hizo una nueva distribución de los muebles [p. 47]. La propuesta de Duarte fue radical: sacar los lienzos de Tito Salas. Lamentablemente no ha habido gobierno que se haya atrevido a cumplir con el primer decreto de 1910, de restituir la casa a como era en 1783, en cambio sí lo han hecho en Colombia con la Quinta de Bolívar para el Bicentenario de la Independencia en 2010.

21] Cfr. Francisco Davegno, «Nuestros Grabados: Dibujo de Davegno», en El Cojo Ilustrado. Año II, No. 46. Caracas, 15 de noviembre de 1893, p. 414.

22] Roldán Esteva-Grillet, «La decoración mural en Venezuela. Apuntes para una historia», en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. No. 77. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 220.

23] Palabras de Ramón Menéndez Pidal, director de la Real Academia de la Lengua Española, al sesionar en la casa restaurada de Lope de Vega, el 30 de diciembre de 1935, en Fichero de Arte Antiguo. La casa de Lope de Vega. Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1935; ahora en De Cervantes y Lope de Vega. Madrid, Espasa-Calpe [Col. Austral, 120], [1940] 1973, p. 62.

24] Las obras de este museo pertenecían a un grupo de coleccionistas. Sus nombres fueron Carlos Manuel Möller, Alfredo Machado Hernández, Manuel Santaella, Eugenio Zuloaga, Lope Tejera, Arturo Uslar Pietri, José Nucete Sardi, Juan Röhl, Rafael Lovera, Cristóbal L. Mendoza y Eduardo Páez-Pumar.

25] Carlos F. Duarte, La Casa Natal de Simón Bolívar…, p. 128.

26] Según Carlos F. Duarte -quien ha publicado varios libros junto a Gasparini sobre nuestro patrimonio colonial, y uno especialmente dedicado a estas dos casas desaparecidas-, el arquitecto Gasparini sacó moldes de las respectivas fachadas, en pro de su reconstrucción. Fueron depositados en un sótano del Centro Simón Bolívar, pero, por falta de cuidado, sufrieron cierto deterioro, de allí que las portadas no sean réplicas exactas.

27] Cfr. Francisco Perdomo Terrero y Miguel Gil Núñez, Monumentos históricos del Distrito Federal. Homenaje al Bicentenario de Simón Bolívar. Caracas, Corporación de Turismo de Venezuela y Venalum, 1983, p. 166.

28] Carlos F. Duarte, La casa natal de Simón Bolívar …, p. 198.