A veces, la antropología o la teoría social se detienen a mirar a las hormigas. Leer sobre ellas despierta una inquietud inmediata: su mundo, tan ordenado y eficiente, refleja de manera extraña nuestra propia experiencia humana. Lo familiar y lo distinto se entrelazan, y de pronto percibimos que muchas de las certezas que sostienen nuestra realidad carecen de sentido. Esa sensación de vacío tiene un nombre posible: la caída de la Historia. No me refiero a la historia materialista, que devuelve el pasado a su desorden y su contingencia, sino a la Historia idealista: la que buscó construir ficciones de origen, organizar a los pueblos en un destino común y dar inteligibilidad al devenir de Occidente. El lector perspicaz notará que a esta última la anoto con una atildada mayúscula inicial.

La obra de Ariel Cusnir [Buenos Aires, 1981], artista que juega en las canteras de la imaginación histórica, es una suma de inventos. Lo es tanto en la acepción vulgar que conecta el término con la idea de falsificación [como cuando alguien dice «esto no es verdad, lo inventó»], como en el sentido erudito que en la historiografía de las artes plásticas se remonta al italiano invenzioni. Se trata de ocurrencias figurativas: maneras específicas de encerrar las historias en los contornos adecuados para que lleguen eficazmente al espectador. Pero, aunque acreciente el repertorio de imágenes disponibles, esa energía inventiva no busca sumar nada al mundo; más bien funciona como una máquina de sustraer sentido. Y para toda una tradición en la teoría del arte, eso está muy bien: el mundo, dicen, ya tiene demasiado sentido.

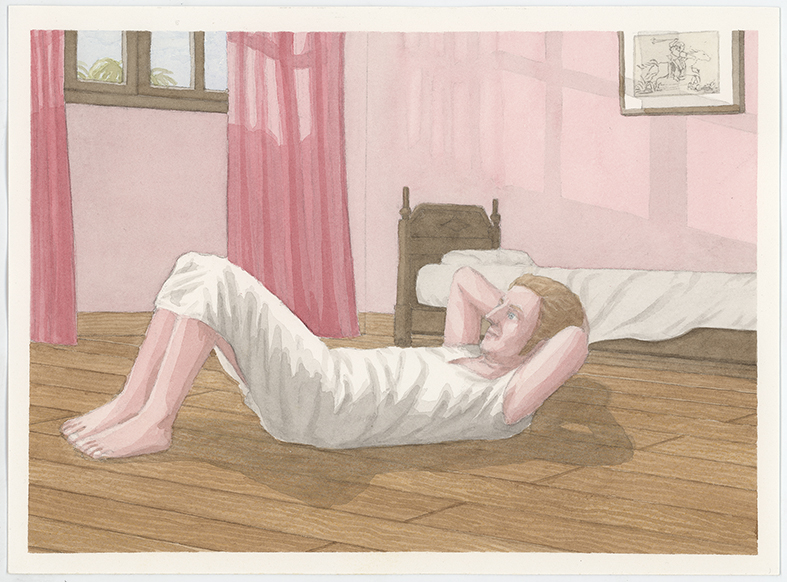

La historia bélica sin escenas de guerra que Cusnir aborda desde su exposición Los rojos [2019] es un aparato de visión que se desliza entre ángulos y escalas. Muestra lo que pasaba –o lo que podría haber pasado– al lado de lo que la Historia cuenta que pasaba. Ese cambio no implica el gesto paternalista de darle voz a los vencidos y ser vehículo para «la otra» Historia, lo que dejaría nuevamente las cosas en una nueva versión monolítica, donde el sentido se supone como una anterioridad dada de una vez y para siempre. Cusnir juega dentro del campo visual de la historia oficial para visitar la tentativa de que actos nimios podrían haber proyectado consecuencias inmensas: ¿a dónde nos podría haber llevado el hecho de que Juan Manuel de Rosas no haya hecho sus ejercicios abdominales una mañana soleada? Muy lejos, tal vez: basta un esquema de explicación que se deje afectar por el caos del mundo. Es necesario aceptar que el encadenamiento de causas y efectos no siempre sigue las reglas de lo verosímil.

Las pinturas de Cusnir que se exhiben en el Museo Histórico Saavedra, con curaduría de Clarisa Appendino y objetos del acervo patrimonial, ponen en marcha una tecnología digresiva que tiene el propósito de llevar la mirada a otra parte. El espectador está avisado desde la entrada: si la muestra pareciera tener un «tema» –el fin del rosismo– le costará entender por qué lo recibe un cuadro donde se figuran hormigas. Lo que podría parecer dispersión, una manifestación de nuestra atención fragmentada, es una mezcla deliberada de interrupción y desplazamiento. Solo más tarde se le revelan escenas de la campaña del Ejército Grande, pero no se concentra en el clímax narrativo sino en un elemento poco épico, como la imprenta portátil. Cusnir recuerda que nuestra sociedad es una fábrica de historias. Y que solamente la pereza o el hábito hacen que sus máquinas se detengan ante las barreras de la pertinencia o de lo trascendente. Cualquier cuento merece ser contado. Y a la trama narrativa de la historia se puede entrar por cualquier parte. Solamente hay que elegir un punto cualquiera. Pero es mejor si a ese punto se lo encuentra en el medio: si no tiene los oropeles de un comienzo o el tenor unívoco del final. Tal vez sea por eso también que la muestra se llama Entre Ríos.

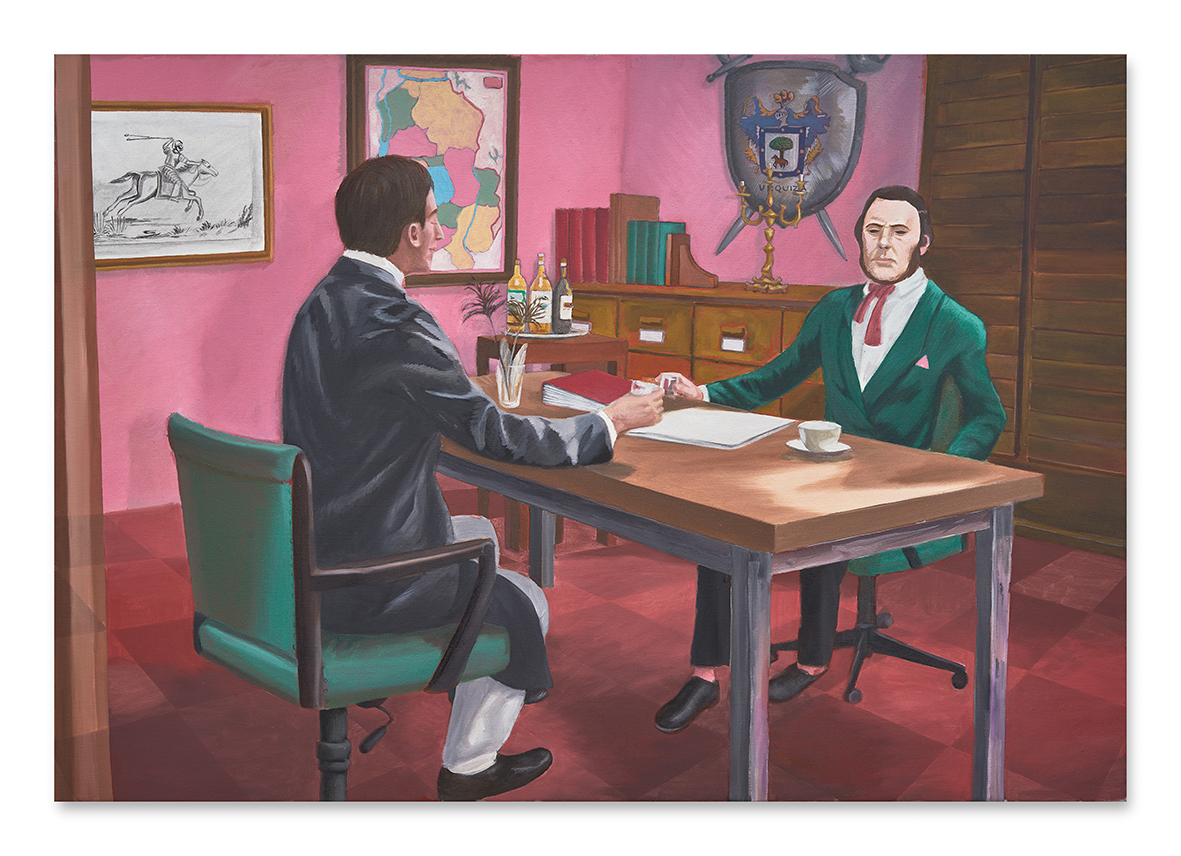

El gesto de Cusnir evidencia que la historia política tradicional –lo que la Escuela de Annales llamaba historia de reyes, tratados y batallas o historia de clarines y trompetas– descansa en una jerarquización de ciertos eventos. A veces pensamos que las selecciones de los historiadores manifiestan una necesidad subyacente: como si la masa de hechos presionara desde el fondo del tiempo y se manifestara, con el resplandor de su propia evidencia, en la superficie de los libros. Pero también se pueden pensar como el pulso de una actividad errática, donde hay lugar para el capricho y la contingencia. Es ahí donde Cusnir toma distancia del revisionismo y sus fantasías redentoras. Contar otra historia no significa contar la verdadera historia. La alteridad no asume esa moral. El gesto consiste en mirar a otro lado y poner juntas las cosas que la ilusión del sentido único había separado. El ejercicio de des-jerarquización aparece cuando se coloca una viñeta del Restaurador haciendo abdominales al lado de su cama [escena cotidiana tomada de La liebre de César Aira] junto con una fórmula de indudable dignitas iconográfica como la entrevista histórica entre dos individuos [encarnación visual de esa historia de tratados antes mencionada]. La yuxtaposición es un acto igualador, pero a la vez una provocación a la certeza con la que clasificamos el mundo. La práctica de Cusnir reconfigura la distancia entre los hechos y sus representaciones. Sobre el espacio de pensamiento que se abre en esa brecha, el artista ya no tiene control. No aspira a tenerlo.

El tema de Entre Ríos es la relación entre ficción y narratividad. Podría decirse que se trata de un ejercicio que pide distancia analítica: la conciencia con que se figuran las acciones recuerda la severidad de los semiólogos que despedazaban a los textos en unidades y reglas de combinación. Pero la pintura de Cusnir es demasiado amable –demasiado vital– para reducirla a un ejercicio de metaficción. Hay una toma de posición respecto del color y de la emotividad de las escenas que revela la confianza del artista en la eficacia de sus imágenes sobre el cuerpo del espectador. En ese gesto se adivina una filosofía realista: la convicción de que ciertas cosas realmente pasan. Pasan en la historia, y pasan, de la imagen al cuerpo. Las imágenes hacen cosas, aunque esas cosas tengan que ver con los afectos más que con los sentidos. En el trabajo de fabular existe un placer que distribuye figuras en el espacio, que arregla indicios y escenarios para sugerir acciones. Ese placer no se agota en la política ni se somete al autoritarismo de una explicación. Al saber humanista de la historia, Cusnir le retira los oficios de la imaginación y los devuelve a una política de lo inimaginado: al espacio de las conexiones que siguen impensadas.

* Especial para Hilario. Artes Letras Oficios