La edición de catálogos de artes visuales no es un gesto neutro: habla sobre la manera en que una cultura imagina el espacio de eso que llamamos obra y expone los principios de agrupamiento de obras que tendemos a ver como hechos naturales. Publicar libros sobre arte prolonga la vieja tarea que la historia del arte asumió desde el siglo XIX: domesticar la dispersión de los monumentos, conjurar la fatalidad de la geografía, ordenar la disparidad de las cosas a través de secuencias legibles y asegurarles una forma espectral de permanencia por medio del papel.

En este panorama de la producción editorial el catálogo de obras destruidas es tal vez uno de los objetos más raros y sintomáticos, el que mejor evidencia dos dinámicas que tensionan a la cultura académica, y en particular, a la historia del arte como disciplina: el miedo a la pérdida de información y el miedo, en espejo, a su proliferación indefinida, a una diseminación que no se puede controlar y que condena al estudioso a un estado de parálisis. Como los repertorios bibliográficos y los libros-índice, los catálogos funcionaron siempre de acuerdo con la segunda dinámica. Su función principal es administrar una dispersión: facilitar el acceso a lo que se encuentra separado por la distancia. Pero en el tipo especial de catálogo que nos ocupa, se trata, además, de vincular al libro con el reconocimiento de una pérdida: implica la elaboración de un duelo.

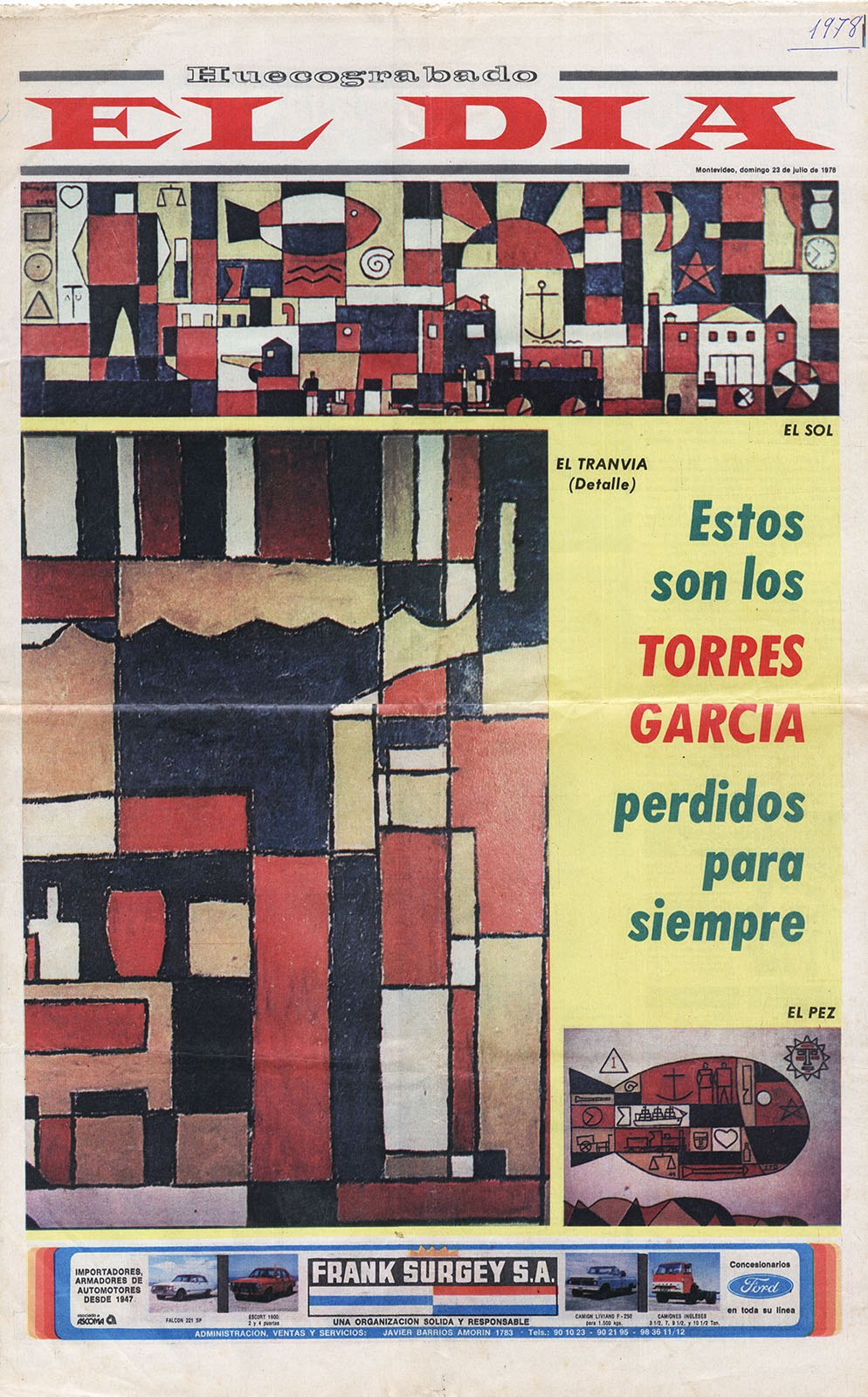

Vayamos a los ejemplos. Obras destruidas de Del Prete fue publicado en 1971. El libro llevaba un prólogo de su pareja, titulado «Lo realizado y lo destruido en la obra de Juan del Prete». Ese gesto parece haber allanado el camino a la Fundación Torres García, que pocos años después editó Torres García. Obras destruidas en el incendio del museo de arte moderno de Río de Janeiro. Se trató, en este caso, de un acto de memoria que intentó subsanar el incendio sufrido por esa institución en 1978. En una escala distinta, remiten quizá sin proponérselo, a un antecedente mayor: Lost Treasures of Europe, un testimonio fotográfico de los estragos de la Segunda Guerra publicado en 1946 por Pantheon Books, donde lo que reúne a las obras no es el nombre de un artista sino las condiciones de su destrucción.

El catálogo de obras destruidas permite la reflexión filosófica. Jacques Derrida, que dividía a los libros entre los libros de vida y los de supervivencia, quizás lo hubiera ubicado entre los últimos. Si seguimos al filósofo Giorgio Agamben, hay una huella teológica que marca, a pesar de su conformación secular, nuestra tradición estética: en la teología cristiana no solo hay obra de creación –como la del artista– sino también obra de salvación –que a veces puede ser llevada a cabo por la crítica–. El catálogo de obras destruidas no se limita a registrar: lleva a su cumplimiento la tarea de salvar, que es el complemento de la tarea de crear dentro de este modelo. En los catálogos de obras destruidas, el acto de editar equivale a preservar la memoria de imágenes perdidas. Podemos jugar con las palabras y decir que un catálogo de las obras destruidas es también un libro de lo salvado: vieja denominación medieval para los códices en los que se registraban las concesiones reales.

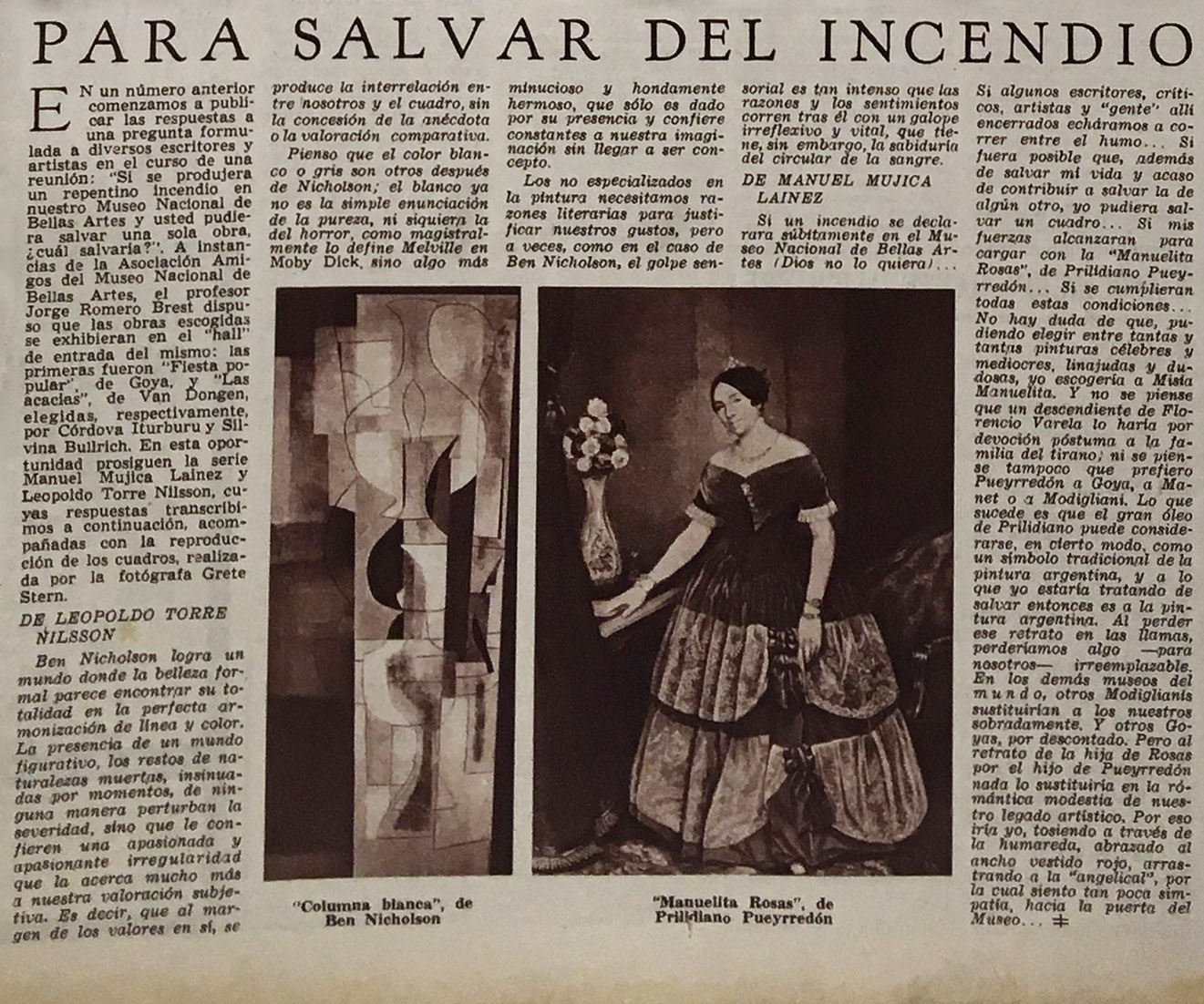

La relación entre destrucción y cultura fue fijada con nitidez en la obra de Walter Benjamin. De forma más particular, la idea de que el libro pueda conservar de otro modo lo que se llevaron las llamas, evoca vívidamente algunas de las imágenes más recordadas de este autor en torno al lugar decisivo del conflicto y de la contingencia en la transmisión de la cultura. En Argentina, la pregnancia cultural de la imagen de un museo en llamas tenía un antecedente que merece ser anotado: en el año 1963, el diario porteño La Nación había presentado a sus lectores, en una serie de entregas, una columna que se tituló “Para salvar del incendio”. Desde ese espacio se preguntaba a distintos críticos de arte qué obras salvarían del museo en caso de que se desate una catástrofe ígnea. En la entrega del 3 de septiembre, por ejemplo, fue entrevistado Manuel Mujica Lainez. El novelista sostuvo que rescataría el retrato de Manuelita Rosas: «el gran óleo de Prilidiano, puede considerarse, en cierto modo, como símbolo tradicional de la pintura argentina, y a lo que ya estaría tratando de salvar entonces es a la pintura argentina».

Como sucede en cualquier mudanza, la salvación de obras de arte de un museo que se prende fuego obliga a revisar la escala de valor que se asigna a las cosas. A través de una senda fulgurante en la historia de la imaginación, la hipótesis de la colección ardiente funcionó primero como un dispositivo narrativo en la prensa, donde movilizó la maquinaria de la valoración crítica y más tarde como excusa para la producción de libros. Hay, en este tránsito, una relación pertinaz entre los incendios y la escritura de las imágenes. Y la industria gráfica, con sus propios mitos, estuvo siempre en el medio.

* Especial para Hilario. Artes Letras Oficios