“No hay nada más efímero que una colección”, decía en 1983 la historiadora del arte Adalgisa Lugli, quien, nacida en Módena en 1946 y fallecida en Parma en 1995, hizo su carrera como profesora en las universidades de Boloña, Udine y Turín.

Para entonces los museos no se habían puesto de moda como en la década siguiente y, a pesar de que, tras su fallecimiento, su obra se tradujo a varios idiomas, el desafío allí lanzado no fue escuchado por la historiografía que empezó a proliferar poco después. Lugli, en su libro Naturalia et mirabilia, señalaba: «Sin duda, la colección es el medio más efímero al que se le puede adjudicar la transmisión de una idea o una imagen del mundo. La obra-colección es perecedera, la corroe una fragilidad rayana en el patetismo; está expuesta a la fragmentación, a la dispersión, al movimiento continuo que saca a los objetos de un grupo para depositarlos en otro o los aísla de manera definitiva […] Podría considerarse un lugar de la no-existencia, semejante a la orilla del mar, un espacio inasible perturbado perpetuamente por el ir y venir de las olas. En la colección, la repetición de esos movimientos altera, sin cesar, la fisonomía del conjunto, impidiéndole alcanzar esa estabilidad requerida para que, de hecho, pueda identificarse con algo. O, dicho de otra manera, si hubiera un momento ‘definitivo’ de la colección, este dura apenas un instante.»

De hecho, la de Lugli, se trata de una de las pocas voces que invitó a acercarse a la historia de los museos y de las colecciones desde su fragilidad. Porque en los años que siguieron, nos fueron a acostumbrando a pensar y a escribir al revés: el museo y la reunión de cosas que allí acontece se trata de algo permanente, o un ejemplo de un poder sólido, monolítico, arrollador, cruel, sanguinario, la expresión de todas las aberraciones y virtudes del pasado y del presente que nos impide un futuro de armonía y felicidad universal. La expresión del machismo blanco del cazador que junta marfil para ostentar blancura. Pero también, azabache para presumir de triste negrura. Un lugar que tiene la capacidad de invisibilizar a unos y a las otras, de colonizar y disciplinar espíritus, pueblos, sociedades enteras. En suma, un lugar horroroso que, cuando se quema o se inunda, se llora porque allí descubren que el Estado, lejos de utilizarlo para disciplinar a los ciudadanos, ni recordaba su existencia.

¿Qué pasaría si, en vez de lamentarnos, nos tomáramos en serio a Lugli y miráramos al museo desde su fragilidad y la de sus colecciones? Como un arca que, contra toda ilusión, no puede llevar al futuro su cargamento porque este, antes de llegar a su destino, ya habrá cambiado en composición y significado. O como una vidriera de otros procesos, de esos que hablan de cómo se cuela la vida, cómo se pudre la muerte y, tan callando, cómo se pierde el color. Un espejo de nuestras arrugas, de nuestra finitud y de la de todos las que nos precedieron, hayan sido humanos, plantas o animales, edificios, instrumentos, modas y costumbres. Sin nostalgia, sin lamentar cuán verdes eran las plumas del loro embalsamado en 1974, sino como un aprendizaje hacia al futuro y con el placer y la alegría de tener los ojos aún abiertos.

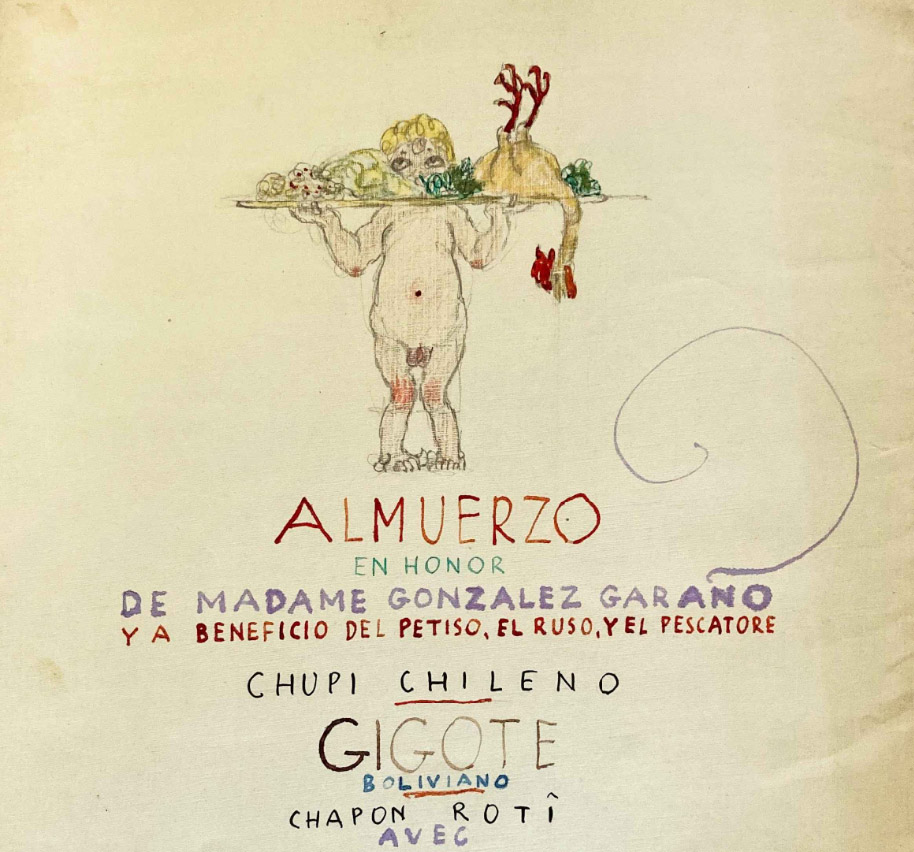

No se crea que este tono responde a las circunstancias por la que me toca atravesar: no, es una vieja cantinela que quien me conoce, lee o me ha escuchado, sabe que repito ni bien se presenta la oportunidad. No me convencí de ello leyendo a Lugli sino haciendo historia de los museos, como las del Museo Público de Buenos Aires [VER], el cual, establecido en el marco de la disolución de las estructuras coloniales, se arma y se desarma con donaciones que entran y se pierden, con herencias que se fragmentan, con lo que nadie quiere, con esos pedazos que se separan de un todo gestado durante la vida del coleccionista que lo reunió y que cambió, creció, se achicó mientras este alimentó esa ilusión.

Y como me es un tema caro desde hace mucho tiempo, en estas semanas me permite pensar en lo que nos toca hacer a la muerte de unos padres que, sin definirse como coleccionistas, acumularon cosas, libros, objetos, imágenes en los espacios donde vivieron y trabajaron durante más de cinco décadas y a los que se suman las piezas llegadas de otras generaciones, cenizas de un tiempo que allí se fue encimando. Arqueología de un placard, me dijo una amiga. Porque, a fin de cuentas, cualquier espacio doméstico reúne una serie de cosas que quedan sepultadas por otras. Atrás de los manteles de la abuela -fallecida en 2006-, aparece el juego de compoteras de cerámica que quedó inconcluso y sin esmaltar en 1975. Capas y capas de objetos que caen en desuso pero que ahí están, como las colecciones de revistas La chacra, Lorenzo y Pepita, el Manual Hütte de Ingeniería, Satiricón, los Anales de la Legislación Argentina y La Ley. Un sumario de nuestras vidas en esa casa que, pronto, se desperdigará como todas las cosas de este mundo. El único. Lex dura lex.

* Especial para Hilario. Artes Letras Oficios